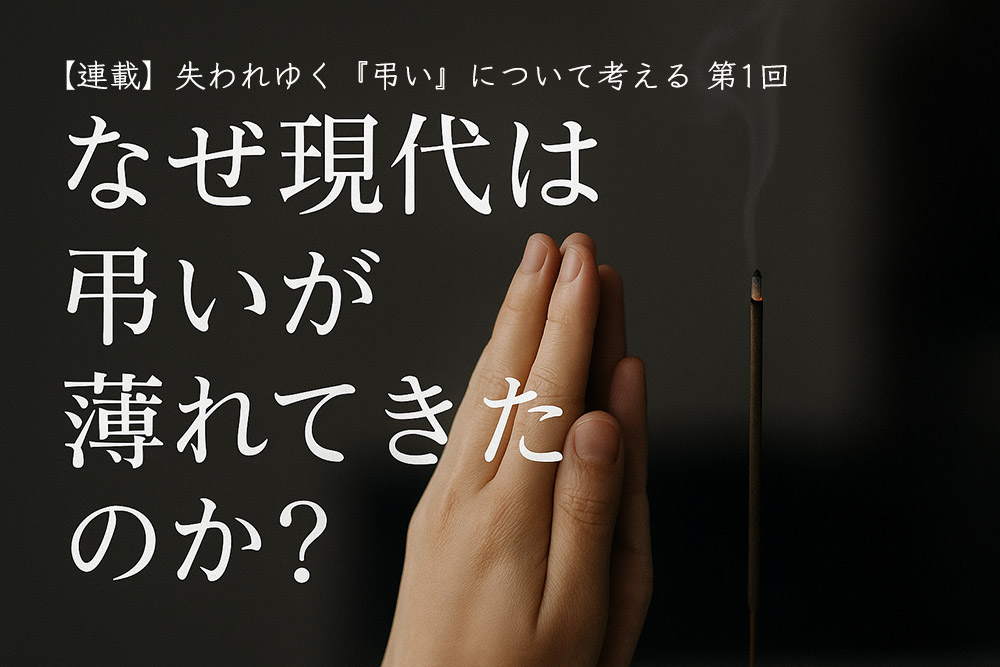

人が亡くなったとき、家族や地域の人びとが集まり、祈りや儀式を通じてその死を受け止める―かつての日本社会では、それが当たり前の光景でした。

しかし現代では、「葬儀をしない」「ごく近い親族だけで静かに行う」といったケースが急速に増えています。弔いが社会の中で薄れつつあるのはなぜでしょうか。

葬儀の簡素化と“直葬”の増加

近年、都市部を中心に増えているのが「直葬(ちょくそう)」や「火葬式」と呼ばれる、通夜や告別式を省いた形の葬儀です。費用や手間を抑えられることから選ばれるケースが多く、今では都心部で全体の3割近くを占めるとも言われています。

背景には「参列してくれる親族や地域の人が少ない」「形式ばった儀礼を望まない」「経済的に余裕がない」など、複数の事情が重なっています。かつては“立派な葬儀”が家の名誉ともされましたが、今は「静かに送る」「最低限で済ませる」方向へと価値観が変わってきたのです。

宗教儀礼との距離が広がる現代人

弔いが薄れるもう一つの理由は、「宗教離れ」です。仏教や神道に根ざした儀礼は、死者の安寧と遺族の心の整理を支えてきました。しかし現代人にとって宗教は必ずしも身近なものではなくなっています。「お坊さんに来てもらう意味が分からない」「戒名に価値を感じない」といった声も増え、宗教儀礼を省く流れを後押ししています。

結果として、儀式の“型”を通じて心を整える機会が減り、死に向き合う作法を失いつつあるのです。

家族と地域の変容

昔は、葬儀は「家」の行事でした。親族だけでなく、近所の人びとも手を貸し、葬儀の準備や接待を担うことも珍しくありませんでした。そこには「共同体として弔う」意識がありました。

しかし核家族化と地域コミュニティの希薄化によって、その支えは失われています。遠方に住む親族は駆けつけられず、近所づきあいもほとんどない。結果として、遺族は「誰を呼べばいいのか分からない」「身内だけで済ませたい」と考えるようになり、弔いの場はますます小さくなっているのです。

弔いが果たしてきた役割

本来、弔いには大きく三つ意味がありました。

一つ目は、死者を送り出す儀礼。故人が安らかに旅立てるよう祈る儀式としての意味です。

二つ目は、遺族の心の整理。お通夜・葬儀・告別式・初七日・四十九日など、弔う儀式の時間を経ることで「もう会えない」という事実を、少しずつ受け止める(受容していく)ことができました。

三つ目は、共同体の確認。お葬式や法事には多くの人が集まることで「あなたは一人ではない」と遺族を支える場でもありました。

葬送が簡素化し、弔いを通して人の繋がりを確認する機会もなくなっていることで、この三つの機能が弱り、現代人は「心の区切り」をつけるのが難しくなっていると考えられます。

弔いを失うとどうなるのか

弔いの場がなくなると、遺族は悲しみを抱え込んだまま日常に戻らざるを得ません。職場や学校では「普段通り」を求められ、深い悲嘆を表すことが許されない。結果として、長期的に心の不調を抱えたり、孤独感を強めることにもつながります。

また社会全体としても、死者を敬う習慣が弱まれば「人の死を軽んじる空気」すら広がりかねません。死をきちんと弔うことは、実は“生きている私たち自身の尊厳”を守ることでもあるのです。

まとめ ― 失われゆく弔いを問い直す

現代社会で弔いが薄れている背景には、葬儀の簡素化、宗教離れ、家族や地域の変容といった複数の要因があります。しかしその一方で、弔いは遺族の心の整理や社会の絆に欠かせない営みでもあります。

「費用や形式を削る」ことと「心の区切りをなくす」ことは同じではありません。小さくても、形式にとらわれなくても、心を込めた弔いは可能です。

次回は「小さくなるお葬式、残された人の気持ちは?」をテーマに、縮小化する葬儀が遺族にどんな影響を与えているのかを見ていきます。

続きはこちら:第2回 お葬式の簡素化が進む理由