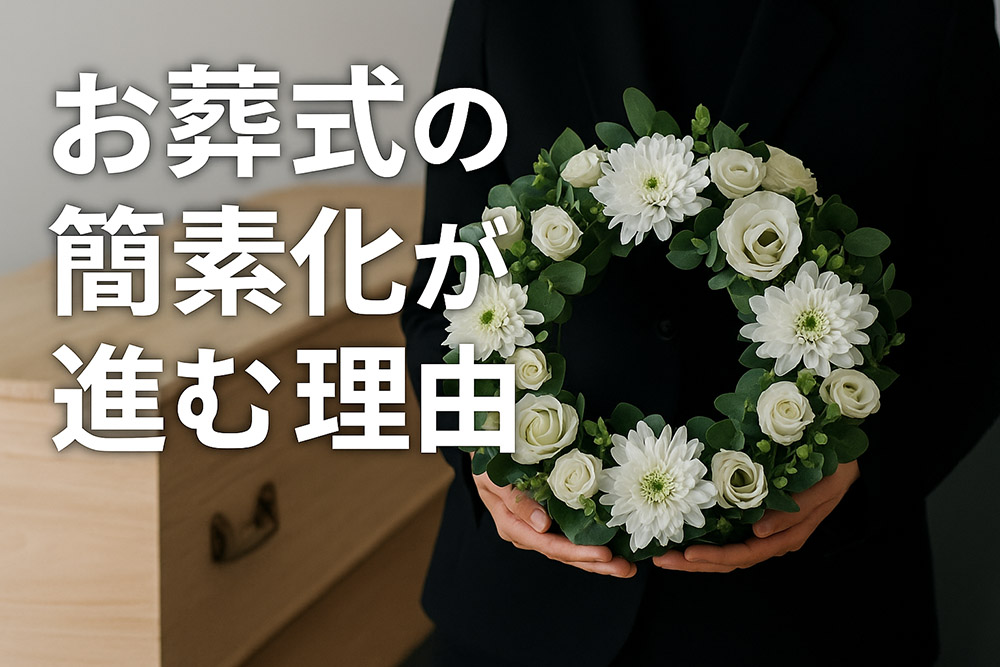

かつて日本のお葬式といえば、親族や近所、会社関係者まで大勢が集まり、数日にわたって行われる大きな儀式でした。

近年は、身内だけで静かに行う「家族葬」や、通夜や告別式を省略する「直葬」が増えています。なぜお葬式はここまで小さく、簡素になってきたのでしょうか。

経済的な負担を減らしたい

お葬式の簡素化が進む最大の理由のひとつは「費用の負担」です。

一般的な葬儀費用は全国平均で100万~150万円程度といわれます。祭壇や会場費、飲食接待、返礼品などを含めるとさらに高額になり、家計に大きな負担となります。特に都市部では物価や会場費が高く、費用は一層かさみがちです。

そのため「立派な葬儀より、できるだけシンプルに」「大勢を呼ぶより、近しい人だけで静かに」という考え方が広がっています。費用を抑えつつ、心を込めた見送りをしたい―そうした意識が家族葬や直葬の増加を後押ししています。

参列者が減っている

もう一つの背景は「参列してくれる人の減少」です。

昔は地域のつながりが強く、近所の人や会社の同僚まで大勢が葬儀に集まりました。しかし今では、隣に住んでいても顔を知らないという都市部特有の状況も珍しくありません。核家族化や単身世帯の増加で、呼べる親族の数も少なくなりました。

結果として「呼ぶ人がいないから小さくする」「無理に形式を整える必要はない」と考えるご家族が増え、お葬式の規模は自然に縮小していきました。

宗教との距離が広がっている

また「宗教儀礼の簡略化」も大きな要因です。

日本人の多くは冠婚葬祭ではお寺や神社に頼りますが、日常生活の中で宗教を強く意識している人は少数派です。そのため「お坊さんを呼ぶのは必要なのか」「戒名に高額な費用を払う意味があるのか」と疑問を持つ人が増えています。

こうした宗教との距離感の変化が、「通夜や告別式を省いて火葬だけにする」「読経や戒名は不要」といった新しい形の弔いを生み出しています。

ライフスタイルの変化

社会全体のライフスタイルの変化も無視できません。

共働き家庭が当たり前になり、時間に余裕がない人が多い現代。数日間にわたる葬儀や、多くの参列者への接待は大きな負担です。また遠方に住む親族が増え、日程調整が難しいことも理由のひとつです。

「シンプルなお葬式なら短時間で済ませられる」「小規模なら準備や気遣いも少なくてすむ」―こうした現実的な理由から、簡素化の流れはますます加速しています。

故人の希望を尊重する時代に

さらに、「本人の希望」で葬儀が小さくなるケースも増えています。

「自分が死んだときは質素に」「家族に迷惑をかけたくない」「大勢に見送られるより静かに眠りたい」―こうした思いを生前に伝える方も多くなっています。

特に高齢者の間では「お金も手間もかけないでいい」と望む声が強く、家族がその意向を汲んで直葬や家族葬を選ぶことも少なくありません。

簡素化が残された人に与える影響に

ただし、簡素化は必ずしも「良いこと」ばかりではありません。

確かに費用や負担は減りますが、弔いの場を小さくすることで、残された人が「十分にお別れできなかった」と感じることがあります。特に親しい人が参列できなかった場合、「会っておきたかった」「最後に言葉をかけたかった」と悔いを残すこともあります。

葬儀の形を小さくするにしても、「誰に声をかけるのか」「どのように心を寄せるのか」を考えることが大切です。

まとめ ― 小さくても心を込めた弔いの大切さ

お葬式の簡素化が進む理由には、経済的な負担、参列者の減少、宗教との距離、ライフスタイルの変化、そして本人の希望といったさまざまな要素があります。

こうした流れは今後も続くでしょう。

しかし「小さなお葬式」や「直葬」が悪いわけではありません。大切なのは、形式ではなく、心を込めて故人を見送ることではないでしょうか。

次回は「樹木葬の増加と弔いの関係について」をテーマに、なぜ樹木葬を希望する人が増えているのか、弔いとの関係性から掘り下げていきます。